氷河期世代こそ最大のチャンス!生成AI活用でロスジェネが“失われた時代”を取り戻す方法

バブル経済崩壊後の長いトンネル。90年代半ばから2000年代初頭、超就職難に直面した「就職氷河期世代」。彼らは、社会へ踏み出す最初の段階で、景気低迷という巨大な壁に阻まれ、安定した雇用を得る機会を奪われました。その結果、経験不足、低賃金、キャリア形成の断絶という負の連鎖が長期化し、「ロスジェネ(失われた世代)」という呼称と共に、ある種の無力感を抱えてきた方も少なくないでしょう。自己責任論という見えない圧力に苦しみ、自身の能力とは無関係な経験は、深い傷となって残っているかもしれません。

しかし、現在の私たちは歴史的な転換点の真っ只中にいます。生成AI(人工知能)という技術革新の波が、知識労働の在り方を根底から揺るがし、社会のあらゆるシステムを再構築しようとしています。このパラダイムシフトは、これまで光が当たらなかった場所に新たな可能性の種を蒔き、氷河期世代にとっては、長年の閉塞感を打ち破り、キャリアを劇的に再構築する絶好の機会となり得るのです。

本記事は、氷河期世代が培ってきた独自の強みと、生成AIという最先端のツールを融合させ、新たな価値を創造し、再び社会の中核として輝くための具体的な羅針盤となることを目指します。

氷河期世代とは知られざるポテンシャルを秘めた世代

改めて「就職氷河期世代」とは、概ね1993年から2004年前後に学校を卒業し、社会に出た、現在30代後半から50代序盤に位置する層を指します。彼らが社会に出た時期は、日本経済がバブル崩壊後の長い低迷期にあり、企業は新卒採用を大幅に絞り込みました。その結果、正社員としての入り口が極端に狭まり、非正規雇用(契約社員、派遣社員、パートタイムなど)の比率が急拡大しました。

キャリア形成の初期段階で、十分なOJT(On-the-Job Training)や体系的な研修、責任ある仕事を任される機会に恵まれず、スキルアップや専門性の構築が困難だったケースも散見されます。結果として、正社員への転換の遅れ、年収の伸び悩み、結婚や出産といったライフイベントの後ろ倒しなど、経済的・社会的な不安定さが長期化し、「失われた世代」というレッテルと共に、社会的な孤立感を深めた人々もいます。

しかし、この世代は決して「失われた」ままではありません。むしろ、この厳しい時代を生き抜いてきたからこそ培われた、見過ごされがちな強靭なポテンシャルを秘めているのです。それは、逆境への耐性、限られたリソースで成果を出す創意工夫の力、多様な雇用形態を経験したことによる広い視野、そして何よりも「現状を変えたい」という切実な渇望感です。これらは、AI時代を生き抜く上で、他のどの世代にも真似できない強力な武器となり得ます。

生成AIの急成長

生成AIの進化は、私たちの想像を遥かに超えるスピードで進んでいます。世界生成AIツール流量調査では、OpenAI社の「ChatGPT」、Google社の「Gemini」、そして検索エンジンと対話AIを融合させた「Perplexity AI」などが依然としてトップクラスの利用率を維持しています。これらのツールは、単なる質疑応答を超え、文章作成、翻訳、要約、プログラミングコード生成、アイデア創出など、知的作業をサポートし、既に多くのビジネスパーソンの生産性を劇的に向上させています。

さらに注目すべきは、新興の「Agenticシステム(エージェント型AI)」の台頭です。米誌Timeは「2025年はエージェント型AIがチャットボットから一段階進化し、より複雑なタスクを自律的に計画し、遂行する時代になる」と指摘しています。これは、ユーザーが目標を設定すれば、AIが複数のステップに分解し、必要な情報を収集・分析し、他のツールと連携しながら、あたかも有能なアシスタントのように業務を代行してくれる未来を示唆しています。

つまり、生成AIは単なる「便利な道具」から、私たちの働き方やビジネスプロセスそのものを変革する「協働パートナー」へと進化しつつあるのです。この歴史的転換点を見逃し、変化を恐れて傍観していては、再び「失われた時代」を繰り返すことになりかねません。今こそ、この波の先頭に立つことが求められています。

なぜ今こそ氷河期世代に追い風か

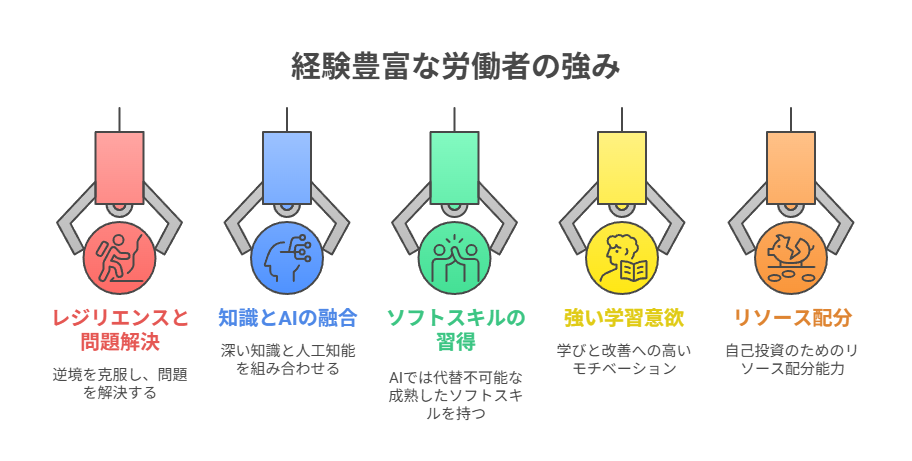

このような生成AIの進化は、なぜ特に氷河期世代にとって大きなチャンスとなるのでしょうか。理由は主に以下の点が挙げられます。

- バブル崩壊後のサバイバル経験で培った圧倒的な逆境耐性と問題解決能力

正規雇用の門が狭く、理不尽なリストラや不安定な雇用形態を渡り歩いてきた経験は、並大抵の精神力では乗り越えられません。この過程で培われた「何とかする力」、変化への適応力、そして限られた条件の中で最善を尽くす粘り強さは、変化の激しいAI時代においてこそ真価を発揮します。困難な状況でも諦めずに解決策を模索する力は、AIが出せない人間ならではの強みです。 - 若年層より深い業務知見とAIを融合させることで生まれる独自の価値

長年にわたり、様々な職場で多様な業務に携わってきた氷河期世代は、その過程で豊富な現場知識、業界の慣習、顧客の暗黙的なニーズといった「生きた知恵」を蓄積しています。これらの暗黙知は、AIが学習データとして最も欲するものであり、AIの能力を特定の業務ドメインで最大限に引き出すための鍵となります。若年層にはない「判断力」「大局観」「文脈を読む力」とAIの分析力・処理能力が融合することで、これまでにない革新的なソリューションや深い洞察が生まれる可能性があります。 - 組織マネジメントや顧客折衝など、AIでは代替困難な成熟したソフトスキルの保有

厳しい雇用環境の中で、多くの氷河期世代は、正規・非正規を問わず、多様な立場の人々と協働し、複雑な人間関係の中で成果を出すことを求められてきました。この経験から磨かれたコミュニケーション能力、交渉力、リーダーシップ、チームワーク、クレーム対応能力、組織内調整能力、危機管理能力といった高度なソフトスキルは、AIがどれだけ進化しても代替が難しい人間固有の領域です。これらのスキルは、AIを効果的に活用し、チームやプロジェクトを成功に導く上で不可欠な要素となります。 - 高い学習意欲と、現状打破への強い危機感

これまでのキャリアで多くの壁に直面し、現状維持では未来がないことを肌で感じている氷河期世代は、新しいスキルを習得し、自らの市場価値を高めることへのモチベーションが非常に高い傾向にあります。「今度こそチャンスを掴みたい」という切実な思いは、困難な学習プロセスを乗り越えるための強力なエンジンとなります。 - ライフステージの変化と自己投資へのリソース配分可能性

個人差は大きいものの、子育てが一段落したり、ある程度のキャリア経験を経て自己の強み・弱みを客観的に把握できるようになったりする年代でもあります。これにより、改めて自己投資に時間や費用を振り向け、新たな挑戦に踏み出す準備が整いつつある人もいます。

これらの要素が、生成AIという強力なブースターと組み合わさることで、専門職への再挑戦、キャリアチェンジ、副業による収益最大化、さらには起業といった道が、かつてないほど現実的な選択肢として開かれてくるのです。

想定されるケーススタディ

- 営業事務からAI活用コンサルタントへ転身Aさん(42歳・女性)

- 背景ー長年、中小企業で営業事務として勤務。ルーティンワークが多く、キャリアアップの展望が見えずに悩んでいた。

- 取り組みーChatGPTの登場に衝撃を受け、プロンプトエンジニアリングとPythonの基礎を独学。まず、自社の営業資料作成や顧客へのメール返信文案作成にChatGPTを導入し、業務時間を大幅に削減。次に、社内の問い合わせ対応チャットボットをノーコードツールとChatGPT APIで試作し、その成果を経営陣に提案。これが評価され、社内のDX推進プロジェクトのリーダーに抜擢。並行して、副業として小規模事業者向けのAI導入コンサルティングを開始。

- 成果ー半年でAI関連スキルを習得し、1年後にはAI活用コンサルタントとして独立。年収は約200万円アップし、何よりも「自分でキャリアを切り拓いている」という実感と自信。

- Aさんの声ー「最初は『私なんかにできるわけない』と思っていましたが、毎日少しずつでもAIに触れるうちに、面白くなっていきました。氷河期で培った『何とかする力』が、新しいことを学ぶ上で意外と役立った気がします。」

- 非正規工場勤務からAI動画クリエイターとして独立したBさん(48歳・男性)

- 背景ーリーマンショックで正社員の職を失い、以後10年以上、非正規で工場のライン作業に従事。趣味だった動画編集のスキルを活かしたいと考えていた。

- 取り組みー画像生成AI(Midjourney)とAI音声ナレーションツール(CoeFont)、AI動画編集ソフト(Vrew、Adobe Premiere ProのAI機能)の存在を知り、独学で使い方をマスター。最初は、自身の趣味である歴史解説動画をAIツールを駆使して制作し、YouTubeに投稿。徐々にニッチなテーマでの解説動画が注目を集め、チャンネル登録者が増加。

- 成果ー1年半後にはYouTubeからの広告収入と、企業からのPR案件(商品紹介動画の制作など)で、工場勤務時代の月収を超える収入を達成し独立。現在は、AIを活用した動画制作講座も開催している。

- Bさんの声ーAIのおかげで、高価な機材や専門スタッフがいなくても、一人でハイクオリティな動画が作れるようになりました。年齢は関係ない。情熱とアイデア、そしてAIという相棒がいれば、新しい道は必ず開けます。」

- 社内SEからAIプロジェクトマネージャーとなったCさん(51歳・男性)

- 背景ー長年、社内システムの運用保守を担当してきたが、新しい技術トレンドから取り残されている感覚と、定年後のキャリアへの不安を感じていた。

- 取り組みー会社のDX推進の動きに合わせ、クラウドコンピューティングとAIの基礎を学習。自社の業務データを活用したAIモデル構築に関心を持つ。AWSやAzureのAIサービスを学び、社内の過去の問い合わせデータや技術文書を学習させた顧客対応支援AIボットのプロトタイプを開発。これを社内コンペで発表し、高い評価を得る。

- 成果ー新設されたAI活用推進部門のプロジェクトマネージャーとして抜擢。これまでのシステム運用経験と新たなAI知識を活かし、複数のAI導入プロジェクトを推進。定年後も再雇用制度(組織内ポストオフ)を利用し、アドバイザーとして活躍する道筋が見えた。

- Cさんの声ー「50歳を過ぎてからの学び直しは正直大変でしたが、新しい知識が既存の経験と繋がった瞬間の興奮は忘れられません。AIは、ベテラン社員の経験を組織の資産として蘇らせる力も持っています。」

これらの想定ケースはほんの一握りです。AIというツールは、あなたのこれまでの経験や情熱と掛け合わさることで、無限の可能性を引き出します。

日本政府と自治体の支援制度

新しいスキル習得やキャリアチェンジには、時間も費用もかかります。しかし、幸いなことに、日本政府や地方自治体は、氷河期世代を含む求職者やスキルアップを目指す人々を支援するための様々な制度を用意しています。これらを賢く活用することで、金銭的なリスクを最小限に抑えながら、再チャレンジに踏み出すことができます。

- 厚生労働省「求職者支援制度」

- 離職中で雇用保険を受給できない方などを対象に、月10万円の生活支援給付金(要件あり)を受給しながら、無料の職業訓練(ハロートレーニング)を受講できる制度です。AI関連コースやITスキル習得コースも充実しています。

- 窓口: 居住地を管轄するハローワーク

- ウェブサイト: mhlw.go.jp

- 厚生労働省「教育訓練給付制度」

- 働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(AI関連講座も多数あり)を修了した場合、受講費用の一部(最大70%、上限あり)が支給されます。

- 窓口: ハローワーク、教育訓練施設の指定状況は検索システムで確認可能。

- 東京都「氷河期世代活躍支援」「待遇改善支援助成金」など

- 東京都では、氷河期世代の正規雇用化やスキルアップを支援するための独自のプログラムや助成金制度を設けています。例えば、「中小企業事業主向け待遇改善支援助成金」では、氷河期世代を正社員として雇用し、必要な研修(AI研修なども対象となり得る)を実施した都内の中小企業に対し、経費の一部を助成しています。

- 窓口: 東京都産業労働局「TOKYOはたらくネット」など

- ウェブサイト: hataraku.metro.tokyo.lg.jp

- 地方自治体独自の支援

- 多くの都道府県や市町村でも、地域の実情に合わせた氷河期世代向けの就労支援プログラム、デジタルスキル習得セミナー、キャリア相談窓口などを設けています。居住地の自治体のホームページや広報誌などで情報を確認してみましょう。

ハローワークの相談員やキャリアコンサルタントに相談しながら、自分に合った支援制度を見つけ、最大限に活用しましょう。

ステップバイステップ実践ガイド

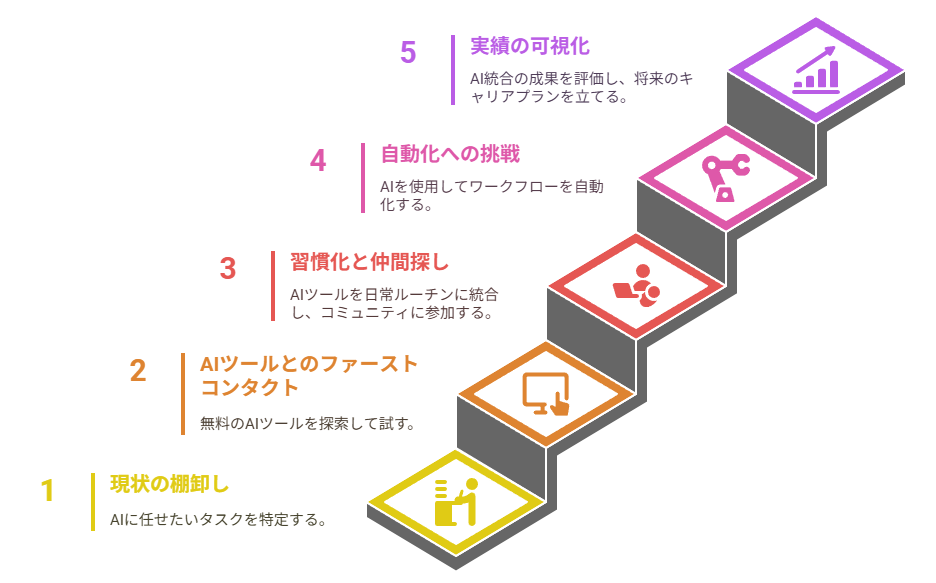

「言うは易く行うは難し」と感じるかもしれません。しかし、どんな大きな変革も、最初の一歩から始まります。ここでは、明日から具体的に行動に移すためのステップバイステップガイドを提案します。

- 今夜ー現状の棚卸しと「AIに任せたいこと」の発見

- 行動

静かな時間を作り、現在の仕事や日常業務を詳細に洗い出します。その中で、「面倒だ」「時間がかかりすぎる」「繰り返し作業だ」「誰でもできるのでは?」と感じるタスクを最低3つ、具体的に書き出します。定型的な文章作成、情報収集、データ入力、メールの仕分けなどに注目しましょう。 - 思考

これらのタスクがAIで自動化できたら、どれだけの時間が生まれ、その時間を何に使いたいかを想像します。

- 行動

- 一週間以内ー無料AIツールとのファーストコンタクト

- 行動: ChatGPT(無料版)、Gemini、Perplexity AIなどの主要な生成AIツールのアカウントを作成し、実際に触ってみます。「今夜」書き出したタスクの一つを、AIに指示してみましょう。例えば、「以下の情報を基に、顧客への感謝メールの文案を3パターン作成してください」といった具体的な指示です。

- 目標

AIとの対話に慣れ、ツールの基本的な操作感や「得意なこと・苦手なこと」の雰囲気を掴みます。完璧な結果は求めず、まずは「試してみる」ことが重要です。

- 一か月目ー習慣化と小さなアウトプット、仲間探し

- 行動

毎日最低30分~1時間はAIツールを触る時間を確保し、業務や学習に取り入れます。簡単なプロンプトでも良いので、自分なりの「お気に入りプロンプト」をいくつか作ってみましょう。生成した文章やアイデアを、同僚や友人に(可能であれば)見せてフィードバックをもらい、改善点を見つけます。X(旧Twitter)やnote、Facebookグループなどで、AI学習に関する情報発信を始めたり、同じように学習している人を探して繋がったりしてみましょう。 - 目標

AI利用を習慣化し、小さな成功体験を積み重ねます。学習のモチベーションを維持するために、仲間を見つけることも意識します。

- 行動

- 三か月目ー業務自動化への挑戦と学習の深化

- 行動

日々の業務で繰り返し使うプロンプトをテンプレート化し、効率を上げます。Zapier無料プランなどを使って、簡単な業務自動化に挑戦します(例:特定のキーワードを含むメールをAIで要約し、チャットツールに通知する)。オンライン講座(無料または安価なものから)を受講し、プロンプトエンジニアリングや興味のあるAI関連分野の知識を体系的に学び始めます。 - 目標

AIによる業務効率化を具体的に実感し、より高度なAI活用に向けた学習意欲を高めます。

- 行動

- 半年後ー実績の可視化と次なるキャリアプランの策定

- 行動

AIを活用して改善した業務実績を、具体的な数値(例:作業時間〇〇%削減、コスト〇〇円削減、提案資料作成時間半分など)で示せるように記録・整理します。これらの実績をまとめた簡易的なポートフォリオを作成します。副業プラットフォーム(例:クラウドワークス、ランサーズ)で、スキルや経験レベルに合った小さなAI関連案件(データ入力支援、文章作成補助、リサーチなど)に挑戦してみるのも良いでしょう。これらの経験を踏まえ、キャリアアドバイザー(ハローワークや民間の転職エージェントなど)に相談し、今後のキャリアプラン(社内でのステップアップ、副業本格化、転職、独立など)を具体的に練り始めます。 - 目標

AIスキルと実績を武器に、自信を持って次のキャリアステップを踏み出す準備を整えます。

- 行動

Q&A

新しいことに挑戦する際には、様々な疑問や不安がつきものです。ここでは、氷河期世代が抱きがちなAI活用に関する疑問に、具体的にお答えします。

- Q1. 生成AIって、やっぱり専門知識がないと難しそう…

- A1. ご安心ください。多くの生成AIツール、特にChatGPTやGeminiのような対話型AIは、私たちが日常的に使う自然言語(日本語)で指示を出すだけで使えます。「今日の東京の天気は?」「この文章を小学生にも分かるように要約して」といった簡単な質問やお願いから始められます。プログラミングの知識は必須ではありません。むしろ、あなたのこれまでの業務経験や知識をAIに伝える「対話力」が重要になります。オンラインには初心者向けの解説記事や動画も豊富にありますので、まずは触れてみることです。

- Q2. 学習やツール利用にお金がかかるのが心配です。

- A2. 多くの主要な生成AIサービス(ChatGPT、Gemini、Perplexity AIなど)には、十分に強力な無料プランが用意されています。まずはこれらの無料プランを徹底的に活用し、基本的な操作や可能性を体験することから始めましょう。学習に関しても、YouTubeの無料動画、公的機関が提供する無料のオンライン講座、図書館で借りられる専門書など、費用を抑える方法はたくさんあります。本格的に業務で活用し、より高度な機能が必要になった段階で、費用対効果を慎重に検討し、有料プラン(月額数千円程度のものが多い)への移行を考えれば十分です。外注コストや自身の時間的価値と比較すれば、むしろ非常に安価な自己投資と言えるでしょう。

- Q3. この年齢から新しいことを始めて、若い世代に追いつけるのでしょうか?不利になりませんか?

- A3. AIスキルは、年齢に関わらず、誰でも意欲さえあれば習得可能です。そして、氷河期世代には、若い世代にはない決定的な強みがあります。それは、長年の社会人経験で培われた「業務知識」「業界知識」「問題解決能力」「人間関係構築力」そして「人生経験」です。これらは一朝一夕には身につきません。AIはあくまでツールであり、それをどう活かすかは人間の知恵次第です。あなたの豊富な経験とAIの能力を掛け合わせることで、若い世代には生み出せない独自の価値や深い洞察、実践的なソリューションを生み出すことができます。「経験 × AI」こそが、氷河期世代の最強の武器であり、むしろ大きなアドバンテージとなるのです。

- Q4. AIに仕事を奪われてしまうのではないか、という不安があります。

- A4. AIは仕事を「奪う」のではなく、仕事の「やり方を変える」ツールです。確かに、単純な定型作業や情報処理の一部はAIに代替される可能性があります。しかし、それは同時に、人間がより創造的で、戦略的で、コミュニケーションを必要とする、AIにはできない高度な業務に集中できるようになることを意味します。重要なのは、AIに「使われる」のではなく、AIを「使いこなす」側に回ることです。AIを脅威と捉えるのではなく、自身の能力を拡張し、生産性を高めるための強力なパートナーと捉えましょう。

- Q5. 情報が多すぎて、何から学べばいいのか、どのツールを使えばいいのか分かりません。

- A5. 最初は、一つの代表的なツール(例えばChatGPTの無料版)を徹底的に使い込むことから始めるのがお勧めです。多機能なツールをあれもこれもと手を出すより、まずは一つのツールで「できること」「できないこと」「上手な使い方」を深く理解する方が、応用力が身につきます。本記事で提案した「学習過程」や「ステップバイステップ実践ガイド」を参考に、興味のある分野や、ご自身の業務に直結する部分から少しずつ知識や利用ツールの幅を広げていくのが効果的です。焦らず、自分のペースで進めましょう。

- Q6. 学習を始めても、継続できるか不安です…

- A6. 新しいことの学習継続は誰にとっても簡単なことではありません。最も効果的な対策の一つは、同じ目標を持つ仲間を見つけることです。SNS(X、Facebookなど)のAI学習コミュニティに参加したり、地域の勉強会やオンラインの学習グループに参加したりして、情報交換をしたり、お互いに励まし合ったりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。また、「毎日必ず30分はAIに触る」といった小さな目標を設定し、それをクリアしていくことで達成感を積み重ねることも大切です。完璧を目指さず、少しずつでも前に進んでいる自分を褒めてあげましょう。

失われた時代を取り戻すためのマインドセット

生成AIという強力な武器を手にしたとしても、それを活かすも殺すも、最終的にはあなたの「心の持ち方(マインドセット)」次第です。失われた時代を取り戻し、さらにその先の未来を自らの手で創造するために、以下の5つのマインドセットを意識しましょう。

- 「学び直し」はコストではなく、「未来への戦略的投資」であると捉える

- 「小さく試し、速く失敗し、そこから学ぶ」素早く軌道修正していく姿勢を持つ

- 「孤軍奮闘」ではなく、「共同体の力」を最大限に活用する

- 学習の過程と成果を「可視化」し、自身の新しい「物語」を紡ぐ

- 「アンラーニング(学びほぐし)」の勇気と、「自己肯定感」の再構築を意識する

これらのマインドセットを胸に刻み、一歩ずつでも着実に前進することで、あなたは必ずや自己効力感を高め、キャリアの軸足を過去から未来へと力強く移すことができるでしょう。

まとめ

就職氷河期世代が長年抱え続けてきた「経験不足の不安」と「賃金停滞の不満」という、まるで重い鎖のような負債。それは、生成AIが生み出す「高速学習によるスキル獲得」と「業務自動化による生産性向上」という、まさに強力な資産によって、今まさに上書きされようとしています。

私たちは、歴史上稀に見るテクノロジー変革の黎明期に生きています。そして、この変革の恩恵を真っ先に享受し、社会の中心で再び輝くべきは、他ならぬ、不遇の時代を耐え抜き、変化への渇望を誰よりも強く抱いている氷河期世代のあなた自身なのです。

失われた時代を取り戻す。それは単なる過去の清算ではありません。それは、AIという翼を得て、あなたが本来持つ無限の可能性を解き放ち、未来を自らの手で創造していく、壮大な逆襲の物語の始まりです。本記事が、その力強い狼煙(のろし)となり、一人でも多くの氷河期世代の仲間たちが、希望を胸に新たな挑戦を開始するきっかけとなることを、心から願っています。